他沒有呼救,他選擇墜落。

兒少自殺死亡率高,是因高樓增加?

2022年兒童權利公約國際審查會議上,審查員提及台灣兒少自殺死亡率高,衛服部因一句「高自殺死亡率是因高樓多」而引起熱議!不過衛福部已在11/16解釋道,自殺致死率的關鍵在於「自殺工具」,另表示以往高層大樓以工商大樓居多,較能進行人員管制,不過近十年的住宅大樓快速興建,管理難度高,導致衝動的青少年較容易在短時間內找到致命性高的輕生方式。

自殺一直是台灣近年面臨嚴肅且致命的課題,除了近期在會議上指出兒少年高自殺死亡率的問題外,本研究也希望針對台灣近十年的自殺現況,進一步關懷哪些年齡層存在高機率的自殺風險,以提前防治代替遺憾。

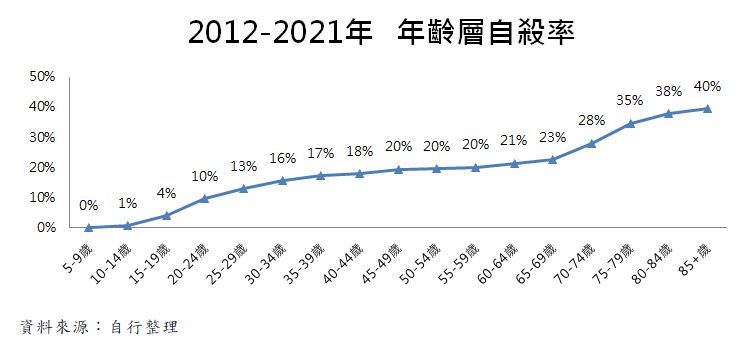

本研究數據取自衛生福利部,經進一步分析後探討自2012至2021年,各年齡層的自殺率概況。結果如下表所示,自殺率隨年齡層遞增,70-74歲的自殺率已將近3成, 85歲以上的人口更高達40%的自殺率,具高度自殺風險,同時也是我們需要格外關懷的族群。

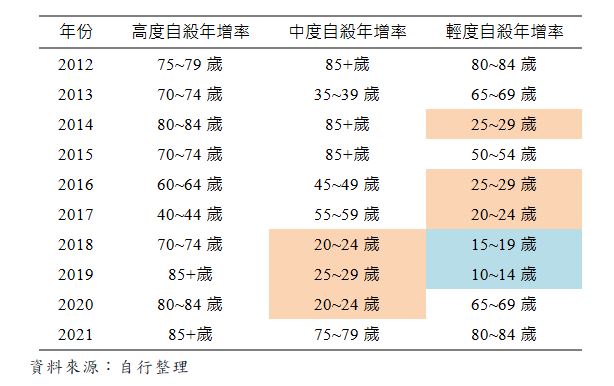

我們另外探討自殺年增率,以了解哪些年齡族群自殺傾向正悄然地攀升。我們將年增率最高的前三名定義為高度、中度及輕度自殺年增率。研究結果如下表所示,70歲以上的年邁人口不僅有高度自殺風險,且根據自殺年增率來看,情形加劇。令人擔心的是,2014年,輕度自殺傾向的年齡層首次出現介於25~29歲,2018年甚至出現15~19歲青少年。自2016年起,自殺年齡有明顯年輕化趨勢,極不樂觀。

所幸的是,我們在進行自殺議題研究時,在Sciencedirect上發現由台灣學者發布的論文,他們正默默地傾聽這些青少年未宣之於口的求救。

傾聽,那些未宣之於口的呼救

許多具自殺傾向者並不會在現實生活中透露自己的自殺意圖,反而網路的虛擬空間時,才敢釋放出訊息。台灣亦有群默默為之努力的學者,En-Liang Wu等作者在論文中表示,自殺者通常會在社群平台釋放自殺訊息以求協助,因此他們以年輕人常用的平台Dcard上的1,000筆訊息為樣本,並建立人工智慧模型來辨別網站中的留言、貼文等文字信息,予以進行自殺風險分類,再請專業的精神專家定義該訊息是否具自殺風險 (En-Liang Wu et al., 2022)。 最後研究結果證實,此研究模型之成功率高達80%。此研究的成功,非常有機會針對具自殺傾向者進行提前追蹤,以達到自殺防治的效果。不過,若是圖片、影像、音檔等無法進行資料探勘的信息時,此研究模型則較難判讀是否具自殺傾向。若要提高準確率,或許學者們可從青少年自殺率升高的年份中,進行個案調查,追溯輕生者們釋放信息中是否有共通性,以持續優化模型,提高判讀精準度。 逝去的遺憾裡,或許藏著無聲的呼救,也期盼他們留下的信息裡,教會我們如何在遇見下一個無助的身影時,能成為他們的光。

※ 自殺防治安心專線:1925

※ 張老師專線:1980

※ 生命線專線:1995

參考資料:

En-Liang Wu, Chia-Yi Wu, Ming-Been Lee, Kuo-Chung Chu & Ming-Shih Huang(2022).

Development of Internet suicide message identification and the Monitoring-Tracking-Rescuing model in Taiwan.